Ausstellung

Das Jahrhundert der Flucht

Warum müssen Menschen fliehen oder werden vertrieben? Was erleben Menschen, die fliehen müssen oder vertrieben werden? Welche Erfahrungen machen sie auf ihren Wegen? Was bedeutet der Verlust der Heimat und welche Schwierigkeiten erwarten die Menschen, wenn sie in einem anderen Land Aufnahme finden?

Die Ständige Ausstellung beleuchtet politisch, ethnisch und religiös begründete Zwangsmigrationen im 20. Jahrhundert in Europa und darüber hinaus. Flucht und Vertreibung der Deutschen im und nach dem von Deutschland ausgegangenen Zweiten Weltkrieg bilden dabei den Schwerpunkt der Präsentation.

Eine europäische Geschichte der Zwangsmigrationen

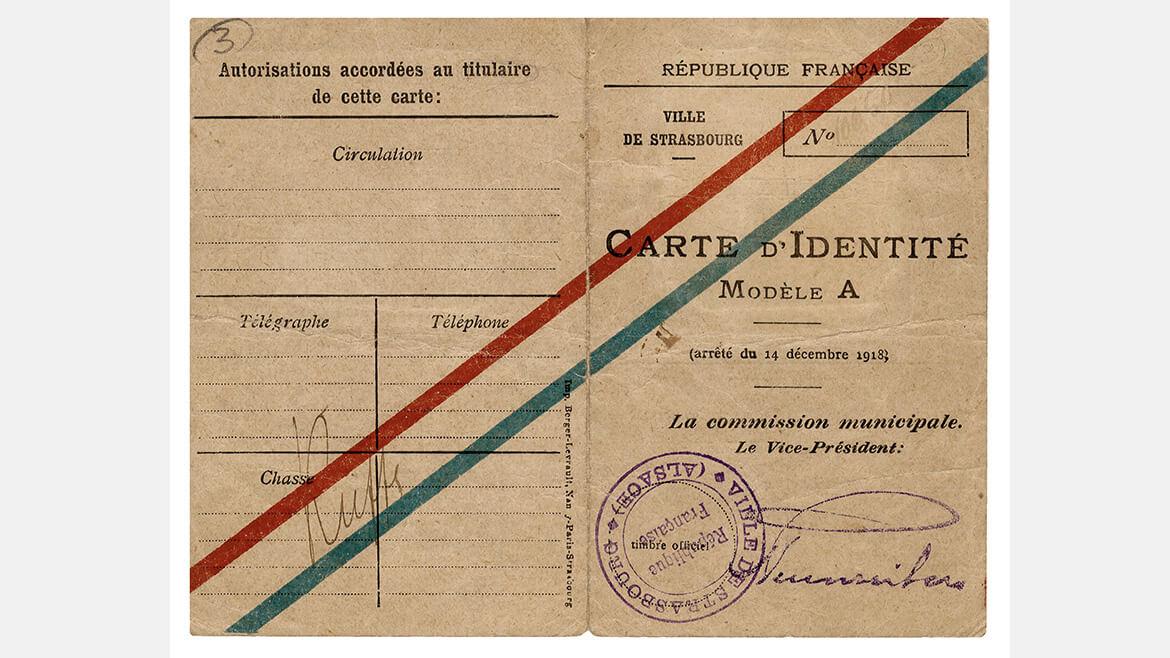

Der erste Teil unserer Ständigen Ausstellung beschäftigt sich mit den Dimensionen von Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration aus europäischer Perspektive. Beispiele aus verschiedenen geografischen Kontexten zeigen wiederkehrende Phänomene, die für das Verständnis von Zwangsmigrationen im 20. Jahrhundert und darüber hinaus eine Grundlage bilden.

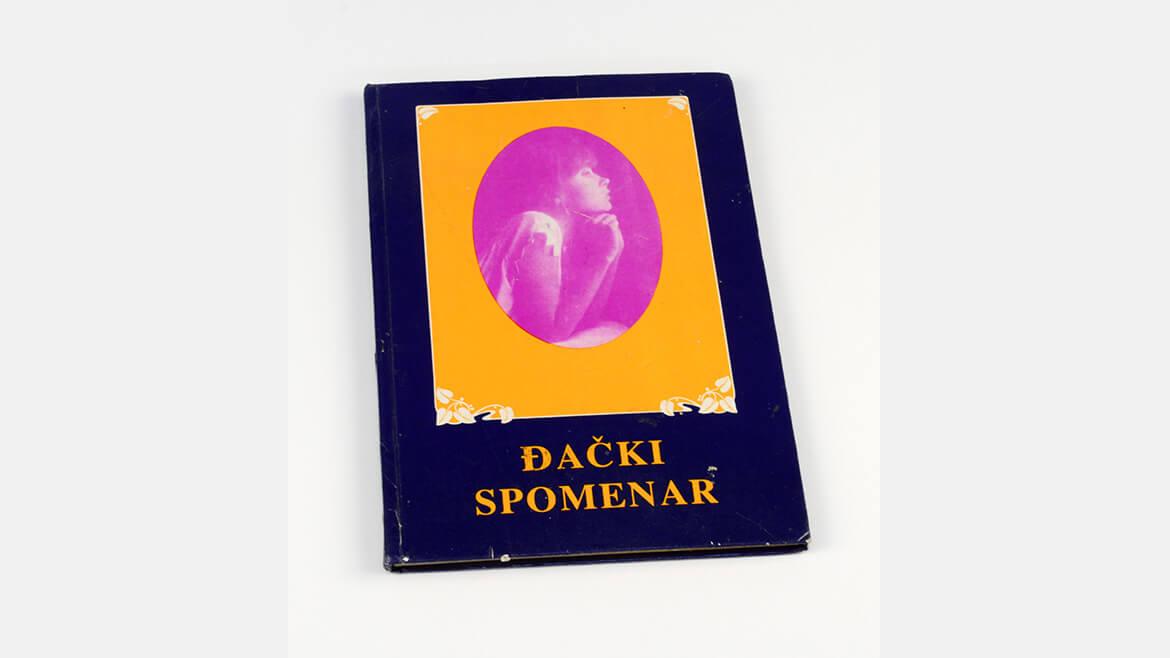

Vertreibungen sind ein Phänomen der Moderne und erreichen seit Ende des 19. Jahrhunderts eine neue Größenordnung. Ob vor über 100 Jahren in Armenien, nach dem Zweiten Weltkrieg in Mitteleuropa oder heute in Syrien – Kriege und bewaffnete Konflikte zwingen Millionen Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Zwangsmigrationen bedeuten große Gefahren und schmerzhafte Verluste. Die Erfahrung von Flucht und Vertreibung ändert das Leben der Betroffenen grundlegend. Verlust und Neuanfang prägen die Betroffenen und ihre Nachkommen häufig über Generationen.

Flucht und Vertreibung der Deutschen

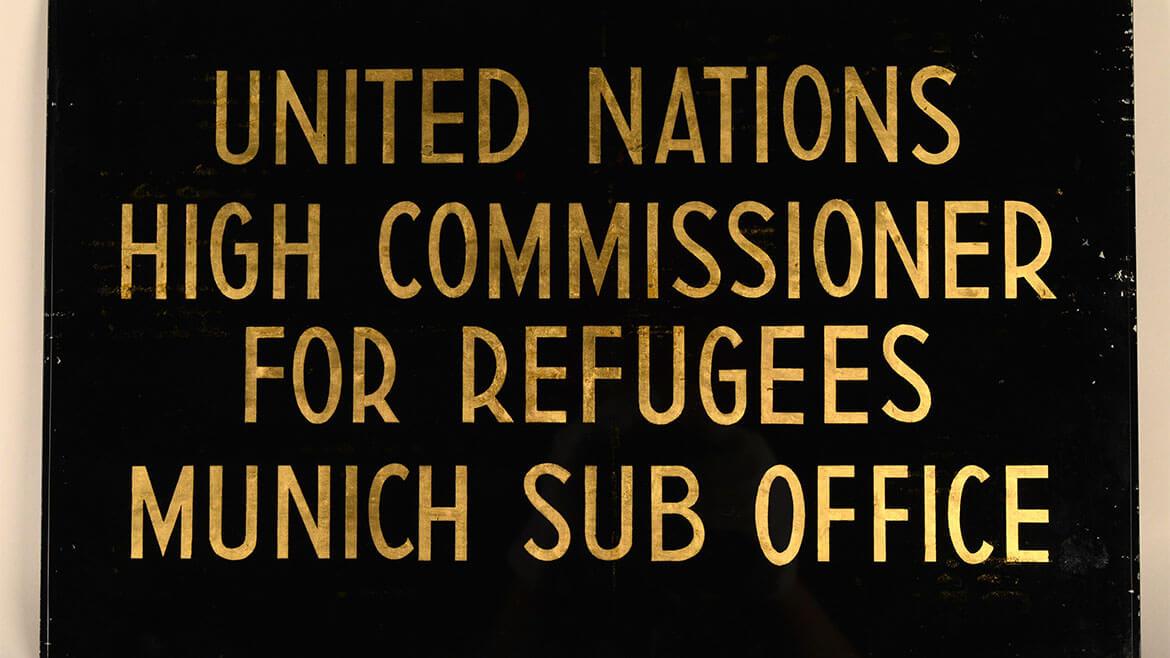

Der zweite Teil der Ständigen Ausstellung im zweiten Obergeschoss behandelt Flucht und Vertreibung der Deutschen.

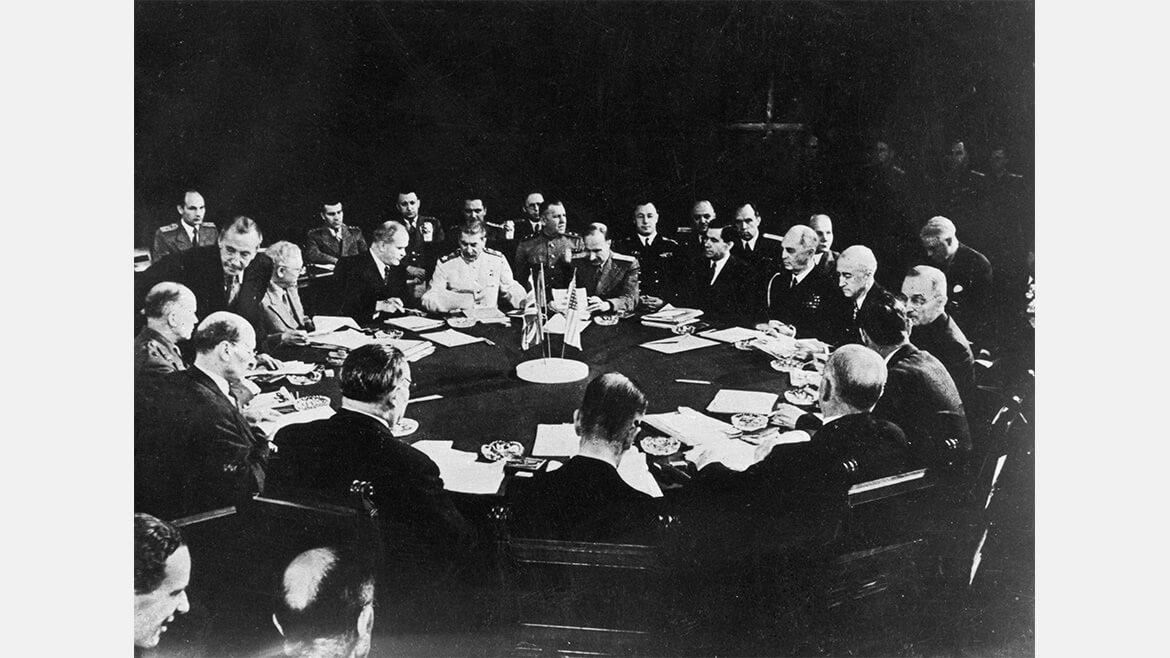

Im Zweiten Weltkrieg besetzt das nationalsozialistische Deutschland große Teile Mittel-, Ost- und Südosteuropas und führt dort einen beispiellosen und grausamen Vernichtungskrieg. Millionen Menschen werden ausgebeutet, deportiert, vertrieben und ermordet. Vor diesem Hintergrund beschließen die Alliierten eine Nachkriegsordnung für Europa, die Grenzveränderungen und Bevölkerungsverschiebungen vorsieht.

In den letzten Kriegsmonaten fliehen Millionen Deutsche vor der Roten Armee nach Westen. Die meisten Menschen, die in den Ostgebieten des Deutschen Reiches und in Mittel- und Südosteuropa leben, werden nach Kriegsende vertrieben. Insgesamt sind mehr als 14 Millionen Menschen von Flucht und Vertreibung betroffen, mehr als 600.000 Menschen kommen dabei ums Leben.

Die Integration von 12,5 Millionen vertriebenen Menschen ist eine grundlegende Herausforderung der beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften. In beiden deutschen Staaten unterscheiden sich die politischen Bedingungen dafür. Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung bleibt umstritten.

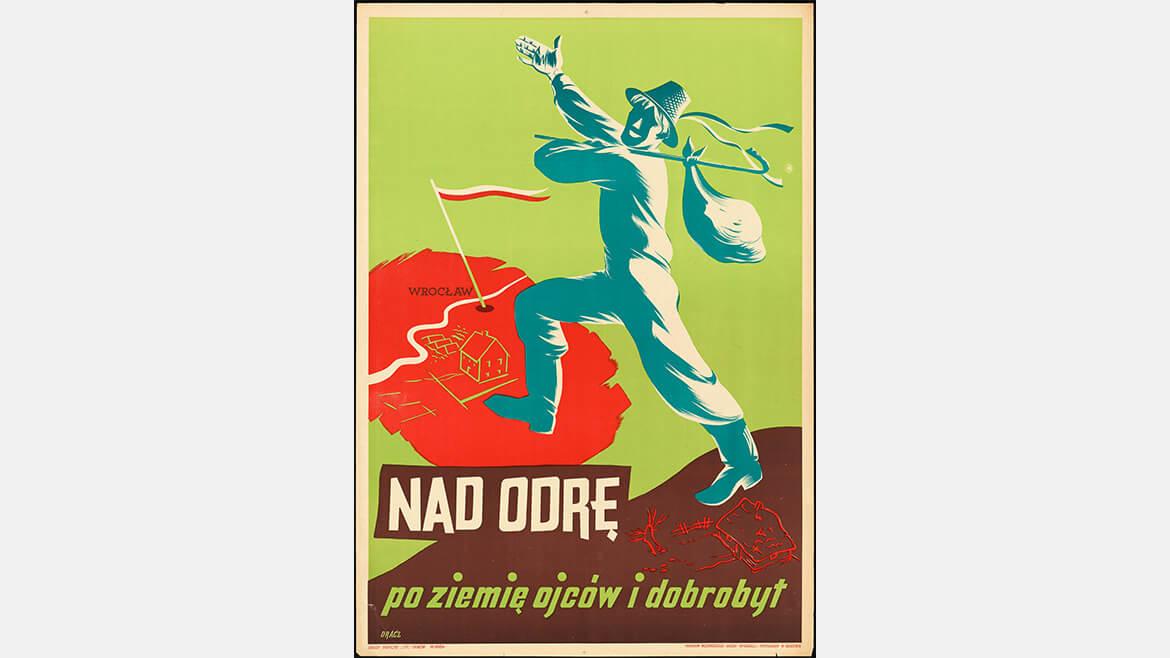

Objektsammlung

Das Dokumentationszentrum bewahrt Objekte insbesondere für die Ständige Ausstellung sowie für Sonderausstellungen. Dazu zählen unter anderem Plakate, politisches Propagandamaterial, Fotografien, Landkarten, Zeitungen, Gemälde sowie Fluchtgepäck und Transportmittel.

Sind Sie im Besitz von Objekten zu Ihrer Flucht- oder Vertreibungsgeschichte, die Sie uns überlassen wollen? Bitte nehmen Sie vor Ihrem Besuch Kontakt mit uns auf (info@f-v-v.de), damit wir einen sorgsamen und fachlichen Umgang mit Ihren Gegenständen gewährleisten können. Bitte bringen Sie ohne vorherige Terminabsprache mit uns keine Objekte und Dokumente mit!

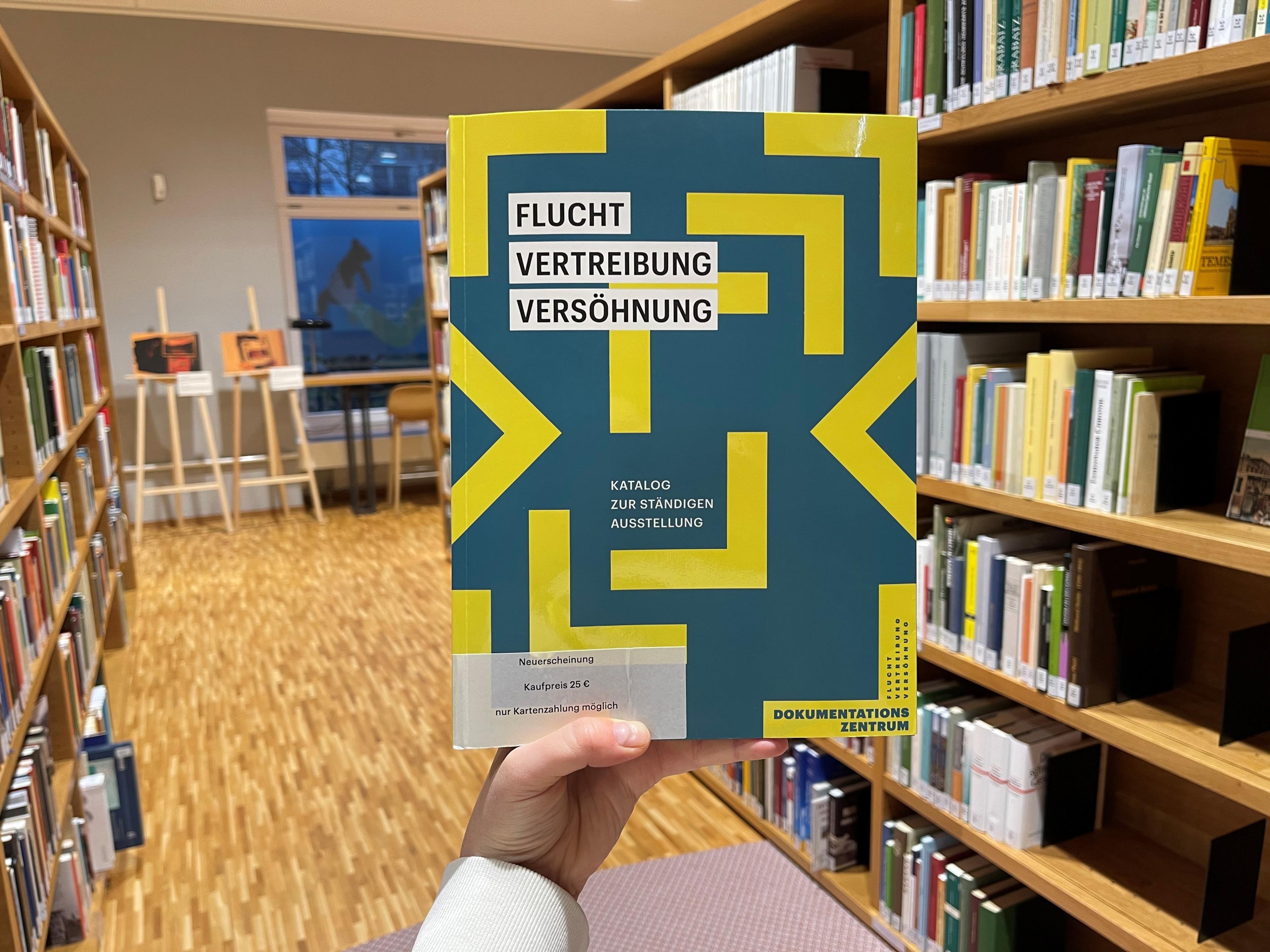

Katalog zur Ständigen Ausstellung

Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin ist ein einzigartiger Lern- und Erinnerungsort, der sich den Ursachen, Erscheinungen und Folgen von Zwangsmigration in Europa seit Beginn des 20. Jahrhunderts widmet. Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen im Kontext des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Politik bilden den Schwerpunkt.

Mit thematischen Essays und digitalisiertem Material ermöglicht der reich bebilderte Katalog einen empathischen Rundgang durch eine der modernsten Ausstellungen der Bundesrepublik: Filme, Tonspuren, Karten und Objektfotografien sind leicht über QR-Codes abrufbar. Besonderes Gewicht liegt auf beispielhaften Schicksalen von Betroffenen, die auch persönlich zu Wort kommen.

Der Katalog ist im Dokumentationszentrum im Lesesaal von Bibliothek & Zeitzeugenarchiv immer von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, erhältlich (nur Kartenzahlung).

Sie können den Katalog auch versandkostenfrei direkt beim Verlag bestellen: Sandstein Verlag oder ihn über den Buchhandel erwerben.

Herausgeber: Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Berlin

336 Seiten, 237 meist farbige Abb.

28 x 21 cm, Klappenbroschur

Erscheinungsdatum 18.10.2024

ISBN 978-3-95498-839-6

Preis: 25,00 €

Hier geht's zur Leseprobe.

Die englischsprachige Ausgabe erscheint im Mai 2025.

Konzept für die ständige Ausstellung [PDF]